Toponymie du Champsaur

La toponymie d'une région s'inscrivant dans l'histoire des

peuples qui y vécurent et des langues qu'ils parlaient, ne peut pas être abordée

sans un bref rappel historique.

Le néolithique et le bronze ancien voient le passage puis

peut-être l'installation des premiers hommes

(1). De

petits groupes de langues pré-indo-européennes y séjournaient de façon

certaine au bronze récent

(2).

Le Drac, la Rouanne et peut-être

Ancelle leur doivent leur nom. À partir du VIIIe siècle, une

communauté hallstattienne s'installe dans la région

(3).

À l'époque de la Tène, c'est-à-dire

du IVe au Ier siècles avant JC, le Champsaur constituait une zone

d'altitude de la peuplade alpine des Tricores

(4).

Ceux-ci ou leurs prédécesseurs lui ont sans doute donné son nom qui signifiait

ce que le lieu représentait pour eux, c'est-à-dire le lieu d'en haut,

bien avant qu'il ne se transforme en plaine ou rase campagne !

Plus tard, on appelait encore le Col de Manse, Saltus Tricorii

[Robert Faure, p10], à la traduction

explicite :

les pâturages des Tricores.

Est-il besoin de préciser que le passage de

Hannibal et de ses éléphants chez les Tricores n'a

aucun fondement historique

[Atlas, 43] et n'a pu avoir

d'impact sur la toponymie contrairement à ce qui a parfois été avancé

[Robert Faure, p10] ?

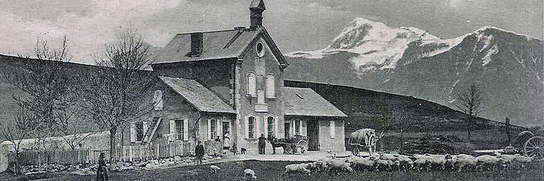

Champsaur - Col de Manse - Refuge Napoléon et Vieux Chaillol

(3163 m)

Cliquer sur la photo pour l'agrandir

La légende attribue à César, s'avançant vers le Champsaur par le Col de Manse

dans les années -50,

la phrase favorite des érudits, « Ecce

Campus Aurei », voici le champ d'or,

pour expliquer le nom de la vallée [Robert Faure,

p11]. En fait, César

n'a pu que découvrir un pays pratiquement vide et un fond de vallée ravagé

par les divagations du Drac. S'il l'a trouvé jaune, c'est tout simplement qu'il a dû

passer en automne !

Les traces de la période gallo-romaine

restent limitées et très parcellaires, dans la toponymie - Manse

(5),

comme dans les vestiges

(6). Mais le Champsaur

est pompeusement désigné sous le nom latin de Campania = la campagne

en 739 dans le testament du Patrice Abbon. Encore que la zone

ainsi nommée se limite-t-elle probablement au plateau d'Ancelle

(8).

Le Champsaur est dauphinois dès le XIe siècle. Il

bénéficie comme partout de la véritable renaissance

[d'après le médiéviste Jacques le Goff] des

XIIe et XIIIe siècles dans le cadre favorable du Petit Optimum Médiéval

[Emmanuel Le Roy Ladurie].

Dans le domaine de la toponymie, cette période se traduit par l'abandon des

anciens noms devenus incompris et l'éclosion de nouveaux noms, caractéristique

de la structuration de l'espace qui s'est produite à cette époque. Les anciens

noms, emportés dans la dynamique et le renouveau, ont soit

disparu, remplacés purement et simplement par de nouveaux noms, soit se sont

fossilisés en tombant dans l'attraction de nouveaux noms compréhensibles, comme

Campus Saurus qui a évincé Camsaurus, soit ont été renforcés par

des synonymes créant les tautologies des multiples noms en mont, comme

ici Mons Orserius = Montorcier, où l'ancien nom incompris est

tombé dans l'attraction de l'ours. Hormis à Ancelle,

occupé des le VIIIe siècle avant JC [Atlas],

et aussi à Chaillol, Champoléon, Montorcier et

Orcières, les noms de lieux ne semblent pas remonter à l'antiquité

(7). Les occupations

anciennes attestées, notamment à Bénévent-et-Charbillac

[Atlas], n'apparaissent pas dans la

toponymie.

Toutes les localités consacrées à un saint sont

représentatives de la création de paroisses au haut Moyen Âge, ou au plus loin dans le temps de l'Antiquité

tardive. Saint-Bonnet, Saint-Julien et Saint-Laurent apparaissent

dans les archives en 1152, Saint-Eusèbe, Saint-Jean et Saint-Nicolas en 1179,

Saint-Michel en 1334, Saint-Léger en 1378.

Les noms des autres localités apparaissent à la même époque,

Buissard en 1152, Bénévent et Orcières en

1166, Montorcier en 1179, la Fare en 1180, Chaillol en

1248, Chabottes et Charbillac en

1307, Champoléon et Chabottonnes en 1377, Forest en1406,

etc

(8). Leur apparition ne

fait bien sûr qu'entériner l'existences de villages mais ne préjuge pas de leur

ancienneté. Néanmoins, des noms comme Chabottes, Chabottonnes,

Bénévent, Charbillac, Forest ne sont pas antérieurs au

Moyen Âge.

Le Champsaur lui-même a vu son nom varié au cours du

temps, Campania en 739, Camsaurus en 1027, Campus Saurus en

1335, 1377, 1483, Champsour en 1343, Chansour en 1338,

Champsours en 1504, Chamsault en 1505, Champsor en 1562

(8) ; Campo Sauro

et Campi Sauri en 1116, ducatus Campi Auri en 1340,

Champsaour en 1504, Champsor en 1552

(9). En patois, c'est

lou Chansau ou Chansaou, prononcé tsantsau.

L'origine et l'étymologie du nom ne font pas l'unanimité. Il a

même pu être écrit que « le jeu même consiste,

chaque fois qu'une étude sur le Champsaur est publiée, à donner une

nouvelle étymologie » [Robert Faure, p11].

Alors jouons !

On a ainsi vu :

Le champ d'or de campus aureus,

avec deux variantes, le champ couleur d'or ou le champ aurifère,

Le champ saur où saur est un

mot d'ancien français et ancien occitan,

Le champ desséché ou le champ

sec, en occitan lou champ eyssoura, traduction du mot saur,

Le champ blond dans une autre

traduction du même mot saur, et variante du champ d'or,

Le champ du vent de campus aurae,

aure en occitan signifiant vent,

Le champ des lézards, à partir du

mot grec σαυρος (sauros) = lézard. Mais on a évité le camposaure.

Le champ d'un nommé Saur de

campus sauri, le champ d'un nommé Faur, à partir de la forme ancienne

Champfaur.

Tous ont en commun campus traduit

par champ, plutôt que par ses premiers sens, plaine et rase

campagne, éliminés d'office. Mais champ est très restrictif en

surface, contrairement aux deux autres. Alors que nomme-t-on par le mot champ

? Rappelons qu'il s'agit de la haute vallée d'un torrent de montagne

tristement célèbre pour les ravages causés par ses crues. Le mot champ

n'est donc pas approprié à l'ensemble nommé. Il pourrait alors s'agir d'un

secteur particulier de la vallée avec l'une des caractéristiques précisées et

qui aurait donné son nom à l'ensemble. Oui, mais quel lieu ? Aucun auteur ne

répond à la question et pour cause !

Certes, le vent souffle fort au Col de

Manse, mais sans plus ailleurs. Par contre, il faut bien chercher pour

trouver un champ sec, on doit pouvoir en trouver un dans certaines zones

caillouteuses, mais ce n'est quand même pas le caractère dominant de la région.

Ancelle, le lieu le plus anciennement occupé et qui pourrait prétendre

être caractéristique du Champsaur est même un hydronyme !

Un champ avec des lézards ? Dans la

région le lézard se dit gramuze ou larmuze, et associer un mot

latin à un mot grec est une aberration linguistique.

Le champ blond ou le champ d'or

pourrait représenter un champ de blé. C'est oublier, un, que dans

l'évolution sémantique du vieux français et du vieil occitan sor, saur,

la couleur jaune brun n'est pas le résultat d'un mûrissement mais d'un

dessèchement, sens d'origine du francique *saur = jaune brun (en

parlant des feuilles) du néerlandais soor = desséché, et deux, que

le mot n'est apparu qu'au XIIIe siècle

(10)

!

La fixation sur la forme campus saurus a fait oublier les

formes antérieures plus intéressantes :

La première campania = campagne apparaît plutôt

compatible avec le champ mais n'explique pas champsaur. C'est

d'ailleurs Ancelle, sous la forme Ancilla, qui est nommé in

Campania dans le testament du Patrice Abbon en 739

(8). Classons la comme

une dénomination existant peut-être à l'époque mais sans lien avec le nom de

Champsaur.

La seconde camsaurus, dans

l'expression Regio que vocatur Camsaurus, en 1027, est probablement la

plus représentative de l'ancien nom. On peut y voir le pré-celtique CALM =

lande, plateau désert suivi de l'adjectif déjà mentionné saur

= jaune brun, desséché

(11).

On y retrouve plus sûrement l'habituelle racine CAM = hauteur, si

commune dans les Alpes et si souvent victime comme ici de l'attraction du

mot campus = champ. Le deuxième terme est la non moins commune

racine DOR, TOR = hauteur, à l'origine des nombreux Dore, d'Or,

d'Oro, Aure, Auris, Auron, également souvent tombée

dans l'attraction du vent = aura ou de l'or = aurum,

ancien occitan aur

(12). Le Champsaur est donc bien la zone

d'altitude, le pays des hauteurs des Tricores, les anciens

habitants de la vallée du Drac.

Les torrents Drac et Rouanne

évoquent aussi de très anciennes racines, l'hydronyme DOR pour le premier que

l'on retrouve dans Durance, Doire, Drave, les dranses

du Valais et de Haute-Savoie et les dorons savoyards,

l'hydronyme ROD pour la seconde qui est donc de la famille du Rhône.

Le Drac, lou Drau ou Draou en patois, était Dracum,

Draco autrefois, évocation du dragon à cause de la violence de ses

crues.

Notes

(1)

Site Néolithique et du Bronze ancien de

Saint-Jean-Saint-Nicolas [Atlas]

; sites d'altitude du Col du Palastre (2200 m), du Lac des Lauzons

(2190 m) et du Lac de Jujal (2140 m) [Court-Picon,

2003 et Segard et al, 2003]. Le

dolmen des Roranches à

Saint-Jean-Saint-Nicolas fut détruit par le propriétaire du champ dans

lequel il se situait. Deux haches, l'une en roche verte, l'autre en bronze ainsi

que des ossements humains y furent découverts

[Atlas]. Le dolmen de la Chapelle

de Notre-Dame du Bois Vert à la Fare-en-Champsaur aux 3/4 enfoui dans

le sol, fut détruit vers la même époque

[Atlas].

(2)

Sites du Bronze récent de la Fare-en-Champsaur et de

Bénévent-et-Charbillac - parure en bronze de l'Aubérie

[Atlas] ; sites d'altitude du Col

du Palastre (2200 m), du Lac des Lauzons (2190 m) et du Lac de

Jujal (2140 m) [Court-Picon, 2003 et Segard

et al, 2003].

(3)

Sépulture à Saint-Jean-Saint-Nicolas

[Atlas], sépulture à

Forest-Saint-Julien et à Orcières [Atlas]

; site d'Ancelle [Atlas]

; dépôt de la Loubatière à Bénévent-et-Charbillac

[Atlas].

(4)

Les Tricorii, les trois groupes, tribu alpine

probablement dépendante des Allobroges ou des Voconces, occupaient

la vallée du Drac, soit la Matheysine, le

Trièves, le Valgaudemar et le Champsaur, .

(5) La localisation de

Manse < latin MANSIO = auberge, gîte d'étape, et de la station

romaine Ictodurum [2 km à

l'ouest de la Bâtie-Neuve, Tables de Peutinger],

mutatio sur la Voie Cottienne, fait débat. Mais étant en

marge du Champsaur, il n'a pas lieu d'être repris ici, sinon pour

rappeler que le Champsaur se trouvait en dehors des voies romaines

principales se dirigeant vers Arles, Grenoble et Die, mais

était parcouru par une voie secondaire, certaine, de Gap à Grenoble

et une autre, supposée, la rejoignant depuis la Bâtie-Neuve par le Col

de Manse

[Atlas, p158].

(6) Ne parlons pas de

vestiges romains mais plutôt gallo-romains : soubassement de villas près de

Forest-Saint-Julien, buste à deux têtes accolées de Jupiter Ammon

(IIe siècle) découvert en 1960 à Saint-Laurent-du-Cros, un autel votif

dédié à Mars près d'Ancelle, une pièce de monnaie du début du IIIe

siècle toujours à Ancelle, des médailles diverses à proximité des

églises, dont plusieurs auraient été construites sur des soubassements

gallo-romains.

[Atlas,

Robert Faure].

(7)

Certes, quelques noms de saints ont pu se substituer à des noms vernaculaires

plus anciens qui se sont perdus.

Toponymie de

Chapoléon

Bibliographie et Abbréviations

(8) Dictionnaire

topographique du département des Hautes-Alpes, J. Roman, 1884.

(9)

Histoire du mandement de Montorcier, J. Ranguis, 1905,

réédition 1978, Vollaire, Gap.

(10) Dictionnaire

étymologique de la langue française, Oscar Bloch et

Walther von Wartburg.

(11) Dictionnaire des

pays et provinces de France, Bénédicte et Jean-Jacques

Fénié, 2000.

(12)

Les Alpes

et leurs noms de lieux - 6000 ans d'histoire ?,

Paul-Louis Rousset, 1988.

Atlas culturel des Alpes occidentales, Jourdain-Annequin et al,

2004, Picard =

Atlas

Le Champsaur,

histoire et mémoire, Robert Faure, 1998, 2e édition = Robert Faure

À la recherche des noms du Champsaur

Valgaudemar, Gabriel Carnavalé, 1987.

Noms de lieux &

noms de famille des Hautes-Alpes, AndréFaure, 1998, Espaci Occitan

Voir aussi