|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

______________________ |

|

Annexes |

|

Emplacement

historique |

|

Reconstruire la Bérarde |

|

Similitude avec le glacier Noir |

|

Un été sans route et sans tourisme |

|

______________________ |

|

Cliquer sur les photos

pour les agrandir

|

|

______________________ |

|

Notre-Dame-des-Glaciers |

|

|

© CRS Isère |

|

______________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

______________________ |

|

La Bérarde vers 1892/1900 |

|

|

|

La chapelle construite en 1892 est neuve. Les

toits de chaume sont maintenus par des perches transversales au faîte. |

|

______________________ |

|

Les Étages vers 1890/1900 |

|

|

|

Noter le pont de bois, la chapelle en

ruines, le moulin sur la rive opposée. |

|

______________________ |

|

|

|

|

|

|

|

______________________ |

|

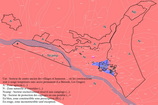

PLU de Saint-Christophe |

|

Zonage de la Bérarde |

|

|

8 août 2023 |

|

Uat : Secteur du centre ancien avec constructions

à usage temporaire sans accès permanent.

A : Zone agricole à (...)

N : Zone naturelle (...)

Ncamp : Secteur réservé aux campings (...)

Np : Secteur de protection des captages en eau

potable

En bleu, zone constructible sous prescription (B)

(...)

En rouge, zone incons-tructible sauf exception. |

|

______________________ |

|

|

|

______________________ |

|

Glacier de Bonne Pierre |

|

|

|

|

|

Vallouimages, juillet 2008 |

|

______________________ |

|

Glacier

Noir |

|

|

Vallouimages, juillet 2024 |

|

Le torrent du Glacier Noir construit son propre

cône de déjection au-dessus de la Grande Sagne. |

|

______________________ |

|

|

|

______________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Massif des Écrins -

Oisans - Vénéon

La Bérarde sinistrée

____________________

Catastrophe de la Bérarde

‒ 20 et 21 juin

2024

____________________

|

|

Durant la nuit du 20 et la journée du 21 juin 2024, le

hameau de la Bérarde a été complètement ravagé par le torrent des

Étançons.

Trois semaines après le choc de la destruction du hameau,

on en sait un peu plus concernant les circonstances de la catastrophe,

grâce aux analyses de Pierre Verry, chef du service RTM de

l'Isère (1),

du géomorphologue Johan Berthet (2),

de l’hydrologue Vincent Koulinski (3).

Je renvoie à leurs articles pour les détails (4).

Il apparaît qu’il s’est agi d’un cataclysme sans

précédent depuis au moins 10 millénaires, de nature multifactorielle

combinant d’abondantes précipitations jusqu’à près de 3900 m, la fonte

d’une importante partie du manteau neigeux jusqu’à cette même altitude

et la vidange d’un lac supra-glaciaire (5)

sur le glacier de Bonne Pierre. D’abondantes laves torrentielles,

au pouvoir destructeur plus important que des crues torrentielles même

avec charriage, ont tout submergé, au point de dépasser les limites les

plus anciennes du cône du torrent. Une première ébauche du déroulement

de la catastrophe a pu être établie (2),

qui devrait être complétée par des reconstitutions en 3D.

Ces études préliminaires ont déjà permis de répondre à

au moins ces deux interrogations qui ont généré une vaine polémique :

Une catastrophe de cette ampleur, multifactorielle et à

aussi faible occurrence n’était pas prévisible (6).

Aucune mesure de protection n'était et n’aurait été en

mesure de protéger le hameau contre une lave torrentielle d’un tel

volume (7)

← Photo Préfecture de l'Isère. |

|

Cliquer sur la photo pour

l'agrandir |

__________

Par

ailleurs, la polémique sur la construction du hameau sur un cône de déjection

n’a également pas lieu d’être. Le hameau y est installé depuis au moins le XIVe

siècle (infra)

et aucun cataclysme de cette ampleur n’y a jamais été répertorié, bien que le

village ait été déjà inondé à plusieurs reprises, notamment en 1785

(7).

À l’heure actuelle, la priorité est le rétablissement de la route d’accès à

Vénosc, puis à Saint-Christophe et à ses hameaux, dont la Bérarde.

Concernant la Bérarde, les scientifiques craignent des répliques

(2)

car « il y a encore largement assez de matériaux transportables pour alimenter

d’autres crues : le stock de matériaux n’a pas été purgé et il existe des

quantités très élevées de matériaux susceptibles de descendre sur la Bérarde en

cas de nouvelle crue importante… Je ne dis pas qu’ils vont bouger demain, mais

le phénomène pourrait se reproduire. »

(3). Autrement dire, on ne peut pas

prévoir quand. En clair : possible, mais pas prévisible.

Les

Bérardins, de leur côté, par l’intermédiaire de l’association des Amis de la

Bérarde, veulent « garder le village, là où il est » et qu’on leur « permette de

reconstruire » (8).

On les comprend et on le souhaiterait aussi, mais il va falloir arbitrer avec le

risque majeur de « nouvelle crue importante » (infra)

et on voit donc mal une reconduction à l'identique.

__________

Notes :

(1) Pierre

Verry, chef du service RTM de l'Isère,

« Lac

en surface du glacier de Bonne Pierre », Radio France, 25 juin 2024.

(2a) Johan

Berthet, géomorphologue, « Premiers

éléments d’analyse géomorphologique… », Linkedin, 28 juin 2024.

(2b) Johan Berthet, géomorphologue, « Premiers

éléments d’analyse géomorphologique… », Alpine mag, 8 juillet 2024.

(3) Vincent Koulinski, hydrologue, « Le

siècle qui vient va être celui des catastrophes glaciaires », Le Dauphiné,

28 juin 2024.

(4) Toutefois, publiées sous la pression

médiatique et hors cadre scientifique, ces études ne sont pas définitives et

doivent être complétées, d'autant plus que (i) elles présentent des

discordances, voire des désaccords, qui devront être levés et (ii) elles

laissent encore beaucoup de questions sans réponses.

(5) Antoine Chandellier, « L’origine

glaciaire de la catastrophe de La Bérarde se précise »,

Le Dauphiné, 24 juin 2024.

(6) Ce terme en lui-même ne veut d’ailleurs rien dire, il aurait déjà fallu

connaître la possibilité d’un tel cataclysme. Par contre, on pouvait craindre,

et on craignait, une forte crue torrentielle, éventuellement avec charriage,

mais pas forcément prévoir sa survenance.

(7) Il est vrai que les habitants et la commune bataillaient pour que des

travaux de protection du hameau soient réalisés. Dans le cas présent, ils

n’auraient servi à rien. Je cite

(1) : « On notera … que les

polémiques sur le manque d’entretien du torrent sont nulles et non avenues. Les

travaux de curage évoqués auraient été, dans leur grand maximum, de l’ordre de

1000 à 2000 m3. Totalement négligeable par rapport aux volumes déposés. »

(8) Estelle Zanardi, « Reconstruction

de La Bérarde : "On veut garder le village là où il est" », Le Dauphiné, 5

juillet 2024.

__________

Annexes

__________

Emplacement historique de la Bérarde

|

|

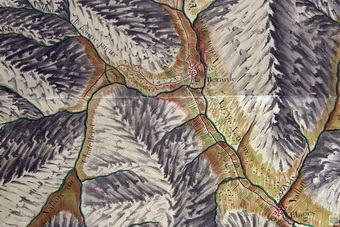

L’emplacement de la Bérarde sur le

cône de déjection du torrent a été mis en cause à plusieurs reprises

après sa destruction. Pourtant il est présent à cet emplacement depuis

plus de 300 ans, comme on peut le voir sur la carte ci-contre, et aucune

catastrophe analogue à celle de cette année avec un aussi fort

engravement dépassant les limites du cône de déjection n’a déjà eu lieu

depuis sa formation, soit depuis

plus de 10 000 ans (1).

Bien que protégé par une levée de terre et des murs de pierres scellées

(photo 1, v. 1890/1900), probablement pas calibrés pour une crue

décennale, il a déjà été inondé à plusieurs reprises, notamment en 1785.

← Minutes de la carte de Bourcet de

la Saigne au 1/14 400 (1752). On a pu vérifier en Vallouise, que les

nombres et les emplacements des maisons sont corrects. |

|

Cliquer sur la photo pour

l'agrandir |

Sur la même carte,

on constate que l’emplacement des Étages est encore plus

à risque et que le hameau en conserve les traces (photo

2, v. 1900). Les anciens n’hésitaient pas à construire

et à reconstruire dans des zones à risque contrairement

à plusieurs affirmations souvent lues et entendues ces

jours-ci.

Autrement dit, on

devrait peut-être nuancer la « sagesse des anciens »

tant vantée depuis quelques jours. Peut-être faudrait-il

plutôt parler de fatalisme ? La réflexion est en cours

sur ce sujet.

L'emplacement de la Bérarde suit le même

principe qu'aux Étages, et confirme que la

sécurité des personnes (et des biens) n'était

pas le principal critère du choix d'un

emplacement. On sait aussi que ce n'était pas

l'exposition.

Les

meilleurs emplacements étaient réservés à la

production vivrière. C'est « la survie »

collective qui était privilégiée. Avec de l'eau

et les meilleures terres.

Ce que

l'on appelle « sagesse des anciens » est le

résultat d'un long empirisme marqué par de

nombreuses catastrophes.

(1) Vincent

Koulinski, Expert d'ETRM en hydraulique torrentielle, 27

juin 2024.

_____________

Reconstruire la Bérarde

On

comprend les Bérardins et on le souhaiterait aussi, mais il va falloir arbitrer

avec le risque majeur de « nouvelle crue importante ». D'ailleurs à ce

stade, ce n’est pas encore le sujet (et ce n’est d’ailleurs pas de notre

ressort), même si beaucoup y pensent.

Les études

sur la catastrophe produites jusqu’à présent

doivent d’abord être complétées. Elles donnent

une bonne vue d’ensemble, mais elles laissent

encore beaucoup de questions sans réponses

(supra 4).

Par

ailleurs,

la Bérarde n’est pas ‘vierge’ en matière

urbanistique. Le PLU de la commune de

Saint-Christophe est en cours d’élaboration. Une

première version avait été retoquée par la

préfecture, notamment sur la prise en compte des

risques naturels et sur l’urbanisation des zones

Ubt et Uat de la Bérarde. Voici ci-contre le

zonage au 8 août 2023 du secteur de la Bérarde

qui ne prévoit pas d’emplacement de repli.

La

catastrophe qui vient d’avoir lieu ne va

certainement pas aller dans le sens d’un

assouplissement des contraintes, surtout avec

l’apparition d’un nouveau risque de réplique de

laves torrentielles, beaucoup plus destructrices

et difficiles à arrêter ou même à canaliser

qu’une crue torrentielle.

Le curseur

pourrait bien se trouver entre ce zonage et une

restriction drastique des zones à reconstruire.

Car il va

bien falloir décider au

préalable quel risque est acceptable en fonction

des enjeux et ensuite mettre en place (i) des

mesures, proportionnées au risque accepté, de

protection, réduction, prévention, alerte et (ii)

des plans d'évacuation, récupération, secours

(1).

Déjà, après les déclarations du maire de

Saint-Christophe et du président du Conseil

départemental de l'Isère, on comprend bien que

des décisions difficiles vont devoir être prises

(2a, 2b).

Malheureusement, on découvre que ce genre de

catastrophe est susceptible de remettre en

cause l’habitabilité de certains territoires

en montagne

(3). L’assurabilité en

particulier commence à devenir un problème.

Complément du 15 août 2024 :

« Faut-il abandonner les vallées

trop frappées par le changement climatique ? Le

débat commence tout juste »

(4).

La question de l’habitabilité des

vallées trop exposées aux risques naturels se

pose dans toutes les Alpes Occidentales, de

l’Oisans au Tessin, dans toutes les vallées

durement touchées par les dégâts causés par les

intempéries de ce début d’été.

D’un côté, « (des) infrastructures (qui) seront

détruites plus souvent qu’elles ne pourront être

remises en état » (en clair, qui ne pourront

pas/plus être financées), de l’autre

« l’identité » et « la dimension émotionnelle »

qui rend l’idée insupportable aux habitants.

À la Bérarde, on espère prudemment pouvoir

« sauver au moins quelques bâtiments historiques

du village », avant de « peut-être envisager de

reconstruire plus en amont, ou plus en aval »,

au grand dam des habitants qui « (vont) se

battre pour (leur) village, pour le

reconstruire » (5).

(1)

Par exemple, à la Bérarde, l'alerte

rapide durant la nuit, la présence sur

place de professionnels du secours et

l'intervention rapide de renforts

héliportés ont été déterminants pour la

sécurité des personnes. Le pire a été

évité grâce à une réactivité immédiate,

un grand professionnalisme de tous les

services de secours et aussi à des actes

d’héroïsme.

De même à

Vallouise, le déclenchement dans la nuit de

l'évacuation des campings, bien en amont de la

crue torrentielle, a également évité tout

dommage humain. Avec un bémol cependant, une

soixantaine de personnes sont parties

d’elles-mêmes sans se signaler, faisant craindre

des disparitions, heureusement sans suite.

Au cours de

la montée des eaux, l’intervention immédiate de

tractopelles a permis de sauver la salle

polyvalente. Autrement dit, il faut être prêt et

avoir le nécessaire (engins, stock de rocher…) à

disposition.

(2a)

Jean-Louis Arthaud, maire de Saint-Christophe-en-Oisans, « La

Bérarde : un mois après la crue

torrentielle dévastatrice », L’Essor

Isère, 19 juillet 2024 :

« Des

habitants me disent qu'il faut que je me batte

pour refaire la Bérarde telle qu’elle était.

J’entends bien ce qu’ils me disent. Mais, je ne

vois pas les services de l’État nous autoriser à

reconstruire là où le torrent est passé. Alors

oui je me bats pour reconstruire la Bérarde mais

la reconstruire autrement, peut-être avec des

constructions plus résistantes, et pas tout à

fait au même endroit. »

(2b) « «

La vie est à zéro » : un mois après, l’isolement

de la vallée du Vénéon », Le Dauphiné,

21 juillet 2024.

(3)

Le

fameux « zéro reste à charge », suite aux dégâts

d’octobre 2023 dans les Hautes-Alpes, n’a été

que de la poudre aux yeux. La commune de

Vallouise-Pelvoux a donc dû différer des projets

essentiels. Et, rebelote, les 20 et 21 juin

2024, où tout ce qui venait d’être refait est

reparti dans les torrents. À un moment, on ne

peut plus…

(4) Serge

Enderlin, « Dans

le Tessin, le sort incertain des villages alpins

menacés par les éboulements », Le Monde,

15 août 2024.

(5) Raphaëlle

Lavorel,

« Dans

le massif de l’Oisans, l’épineuse question de la

reconstruction de La Bérarde », Le Monde,

ibid.

______________

Glacier Noir et glacier de Bonne Pierre dans la

même galère

|

|

Le rapprochement entre les deux glaciers voisins

offre un autre éclairage. Les

deux sont des glaciers noirs, c’est-à-dire recouverts d’une

moraine de surface. Leur fonte dégage des volumes énormes de

pierres et de roches que leurs torrents respectifs ont entrepris

d’évacuer vers l’aval.

Celui du Glacier Noir a commencé la construction

de son propre cône de déjection depuis quelques années. À chaque

orage, il transporte

d’énormes volumes de matériaux qu’il

dépose sur la Grande Sagne* dont le niveau s’élève d’année en

année, et sur son cône où il rehausse également le niveau de son

lit.

En illustration, glacier de Bonne Pierre, Dôme de

Neige des Écrins et Clocher des Écrins, Vallouimages, 8 juillet

2008.

|

|

Cliquer sur la photo pour

l'agrandir |

Celui du Glacier de

Bonne

Pierre, pas trop bien nommé finalement, vient de

démarrer à son tour. Malheureusement, il n’y a

pas de zone de dépôt avant la Bérarde et sa

pente est sensiblement plus forte. Il va bien

falloir qu’il dépose ses déjections quelque

part. Or, c’est justement le rôle d’un cône de

déjection…

______________

(*) Ceci souligne le rôle

essentiel du Pré de Madame Carle et de tous ces

plans où les torrents déposent les matériaux :

Plan du Carrelet, Plan du Lac, etc. Le vallon du

Châtelleret, peu pentu et plan au Plaret (sens

du nom), joue aussi ce rôle. Ils 'retiennent'

les sédiments et protègent l'aval. Ne pensons

pas à ce que serait devenu la Bérarde si les

deux torrents de Bonne Pierre et des Étançons,

alias du Châtelleret, avaient cumulé leurs

apports.

______________

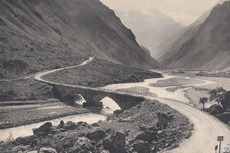

Un

été sans route et sans tourisme

|

|

Un très dur été s’annonce pour nos amis voisins

d’outre Écrins. Les dernières crues ont ravagé la route d’accès

à Vénosc et à Saint-Christophe-en-Oisans, déjà mise à mal à

l'automne.

On parle beaucoup de la destruction de la

Bérarde, mais moins des destructions de tronçons de la route

(RD530) qui parcourt la vallée, notamment vers les Ougiers

(entre le Clapier d’Auris et Bourg d’Arud) sur l’ancienne

commune de Vénosc et au niveau du Plan du Lac sur la

commune de Saint-Christophe-en-Oisans, qui isolent Vénosc

(1),

Saint-Christophe-en-Oisans et leurs hameaux

(2).

L’accès est donc restreint aux seuls riverains, aux entreprises

et aux secours durant les travaux de réfection, ce qui pourrait

durer quatre mois. Donc, pas de déplacements touristiques dans

la vallée durant tout l’été.

|

|

Cliquer sur la photo pour

l'agrandir |

Les refuges et autres

hébergements sont évidemment concernés.

Les refuges de la Selle et du

Promontoire ont commencé à communiquer

sur leur accès par le haut.

En illustrations des

photos anciennes du Vénéon dans la

vallée et au Plan du Lac.

|

|

|

|

|

L’ancien pont de

Bourg d’Arud avant sa

destruction par le Vénéon vers

1900. |

Le Plan du Lac

vers 1950. La route montait dès

la traversée du pont. |

La route de

Saint-Christophe

vers 1930 au-dessus du Plan du Lac. |

(1) Vénosc peut

être

atteint depuis Les Deux Alpes par une

télécabine.

(2) Auxquels il faut

rajouter les Gauchoirs, un hameau du

Bourg-d’Oisans.

______________

Articles connexes :

La Bérarde

Vallon de Bonne Pierre

__________

Vallouise

Pelvoux

Ailefroide

L'Argentière-la-Bessée

Névache

|

Première version |

Dernière version |

Dernière correction |

| Juillet 2024 |

15 aaoût 2024 |

15 août 2024 |

|

|